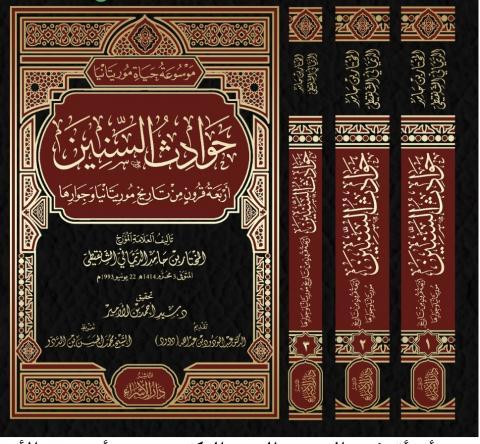

سبق أن أتحفني الصديق العزيز الدكتور سيدي أحمد بن الأميربنسخة من الطبعة الأولى من تحقيقه الحافل لكتاب "حوادث السنين" لمؤلفه العلامة المختار بن حامد، شيخ المؤرخين الموريتانيين بلا منازع. ثم ها هو يتحفني اليوم مشكورا بالنسخة الأولية من الطبعة الثانية المنقحة من نفس الكتاب

سعدت كثيرا بقراءة هذا العمل الذي لا أعتبره مجرد تأليف، بل هو في الحقيقة مؤلفات في تأليف. فقد أورد فيه الشيخ المختار بن حامد مضامين ما اطّلع عليه من مدوّنات تاريخ المنطقة، وهو كثير، ثم أراد أن يقدم هذه النصوص إلى القراء، بعد أن ضمّلاحقها إلى سابقها، حتى يتيح لنا تكوين صورة متكاملة عن تاريخ هذه البلاد منذ أن بدأ ساكنتها التدوين التاريخي حتى حدود منتصف القرن 14 الهجري/20 الميلادي، وبالتحديد من سنة 933 هـ/6-1527 م. إلى سنة 1338 هـ/8-1949 م.

يرمز التاريخ الأول إلى بدايات تميّز الكيان الذي سيطلق عليه في نهاية هذا القرن (10 هـ./16 م.) اسم "بلاد شنقيط" أو "بلاد التكرور" ، كما يرمز التاريخ الأخير إلى بدايات تشكل الدولة الموريتانية بعد انتخاب أول نائب في البرلمان الفرنسي سنة 1946 م. وتأسيس أول حزب سياسي سنة 1948 م.

لم يرد المؤلف أن يلخص التواريخ السابقة أو يعيد صياغتها كما فعل في أعماله الأخرى، بل توخّى في هذا التأليف أن يتيح لقارئه الاطلاع على هذه النصوص بعبارات مؤلفيها الأصليين، حرفا بحرف وتاريخا بتاريخ كما يقول الموثقون التقليديون. ثم إنه لا يورد نصوص التواريخ تباعا، بل يقدمها متناظرة حسب السنين، فيتيح بذلك للقارئ المتمعِّن أن يقارن بين أساليب المؤرخين ومصطلحاتهم، وأن يتتبّع مسار التدوين التاريخي في هذه البلاد عبر الزمان. وبما أن كتّاب النصوص ينتمون إلى مختلف جهات المجال الشنقيطي، فبوسع الدارس كذلك أن يتابع انتقالَفن التدوين التاريخي والتوسّعَ فيه عبر المكان، من حاضرة لأخرى ومن إقليم لآخر.

تختلف استراتيجيات المدونين باختلاف السردية التي يتوخّون بناءها أو تعزيزها، وما يريد المؤلف من تأليفه: هل يهدف إلى مجرد تسجيل الذاكرة الخصوصية المحلية وتحويلها من الطابع الشفوي الشعبي إلى النمط الكتابي الخاضع لنواميس الثقافة العالِمة؟ أم أنه يسعى أكثر من ذلك إلى بناء الذاكرة الجمعية ووضْعِ التاريخ المحلي أو الإقليمي في مكانه المناسب ضمن سردية تاريخية شمولية؟

من الواضح أن الكتابات التاريخية الأولى في هذه المنطقة كانت تسير في فلك العلامة أحمد بابا التنبكتي في كتابيه الرائدين "نيل الابتهاج" و"كفاية المحتاج"، حيث سعى في هذين الكتابين إلى بناء سردية تتوخّى تجاوُزَ حالة الجهل المطبق بالتاريخ الثقافي لمناطق الصحراء والسودان لدى عموم النخب العلمية في المشرق والمغرب. فقد كان أحمد بابا يعي مدى هامشية هذه المناطق لأنها "طَرَف من آخر المعمور" حسب تعبيره، فسعى من خلال "النيل" و"الكفاية" إلى تجاوز هذه الطرَفية بإدراج علماء هذه المنطقة في "متن" السردية التاريخية العامة المعروفة بعلم الطبقات. وقد تطلب ذلك منه التصدي للتأليف في التاريخ العام ثم إدراج أعلام منطقة الصحراء في الأمكنة المناسبة حسب المنهجية المتبعة في "النيل" و"الكفاية". وهكذا اعتبر أحمد بابا تأليفه تكملة لما بدأه ابن فرحون في كتاب "الديباج" فترجم لمنأغفلهم ابنُ فرحون أو من لم يُكمل تراجمَهم من المتقدمين عليه أو معاصريه، ثم ترجم لمن اشتهروا بالعلم بعد عهد صاحب "الديباج"، متعمدا إدراج علماء تنبكت وأحوازها الصحراوية في الطبقات المناسبة لكل واحد منهم.

وقد تابع أوائلُ مؤرخي المنطقة نفسَ النهج بأساليب مختلفة، فاعتبر البرتلي كتابه "فتح الشكور" مواصَلةً وتكميلا لكتابي "تاريخ السودان" و "الكفاية"، وصرّح المحجوبي في عنوان كتابهأنه يتوخى ذكر "ما أهمَل صاحب فتح الشكور". وحاول ابن انبوجة استئناف ما بدأه أحمد بابا، فخصص الأجزاء الأولى منكتابه "فتح الرب الغفور" للتاريخ الإسلامي العام، ثم خصص جزأه الأخير لتاريخ بلاد التكرور (= بلاد شنقيط).

وعلى العكس من ذلك اقتصر أصحاب التواريخ المحلية المنظومة والنثرية على ضبط التواريخ المتعارف عليها في منطقة معيّنة بتحويلها من الصيغة الشفوية إلى النموذج التاريخي المضبوط بالتقويم الهجري.

أما عن مضامين هذه التواريخ، فالملاحظ أنها تهتم في المقام الأول بتسجيل الوفيات والوقائع الحربية بين القبائل والأحلاف؛ كما تُعنى بالأحداث الطبيعية المؤثرة على حياة الناس مثل القحط والخصب، والأمراض والأوبئة، وكذلك بالظواهر الكونيةالمثيرة أو المخيفة مثل الكسوف والمذنبات و"تساقط النجوم".

وقد استخرج ابن حامد تواريخ السنوات وجعلها متناظرة، سنة بعد سنة، بحيث ينقل ما أورد كل مؤرخ من أحداث سنة ما، قبل الانتقال إلى السنة الموالية، فلا يغيّر عبارات المؤرخين ولا يسعى للترجيح عند اختلافهم.

وقد يحس القارئ ببعض الضيق من تكرار الوقائع وتباينالتواريخ؛ لكنه سيلاحظ أن التكرار يستبطن التمايز، حيث يظهر التركيز على بعض الأحداث في بعض المناطق أكثر من غيرها، وتبرز أحداث تمّ تسجيلها في كل الأقاليم وأخرى انحسر صداها في نطاق جغرافي محدود. وبذلك يمكن أن نستخلص ما يمكن اعتباره نواةً للتاريخ الوطني الشامل، من جهة، وأنْوِيّةً للتواريخ المحلية، من جهة أخرى.