عجبت من بلاد تمشي فوق جمر ساكن،

وتظن أنّ السكون أمان!

وكأن شرارة الحرب الأهلية تحتاج لاستئذان قبل أن تشتعل!

تصفّحتُ خرائط الشعوب التي احترقت من داخلها…

رواندا… الصومال… السودان… زنجبار…

فوجدت أنّ النار لم تبدأ بالبنادق، بل بدأت بكلمة، وبسلوك صغير تجاهله الجميع حتى صار وحشا.

ومن هنا تبدأ الأسئلة… أسئلة لا تتهم أحدا، لكنها تحاول أن توقظ الجميع.

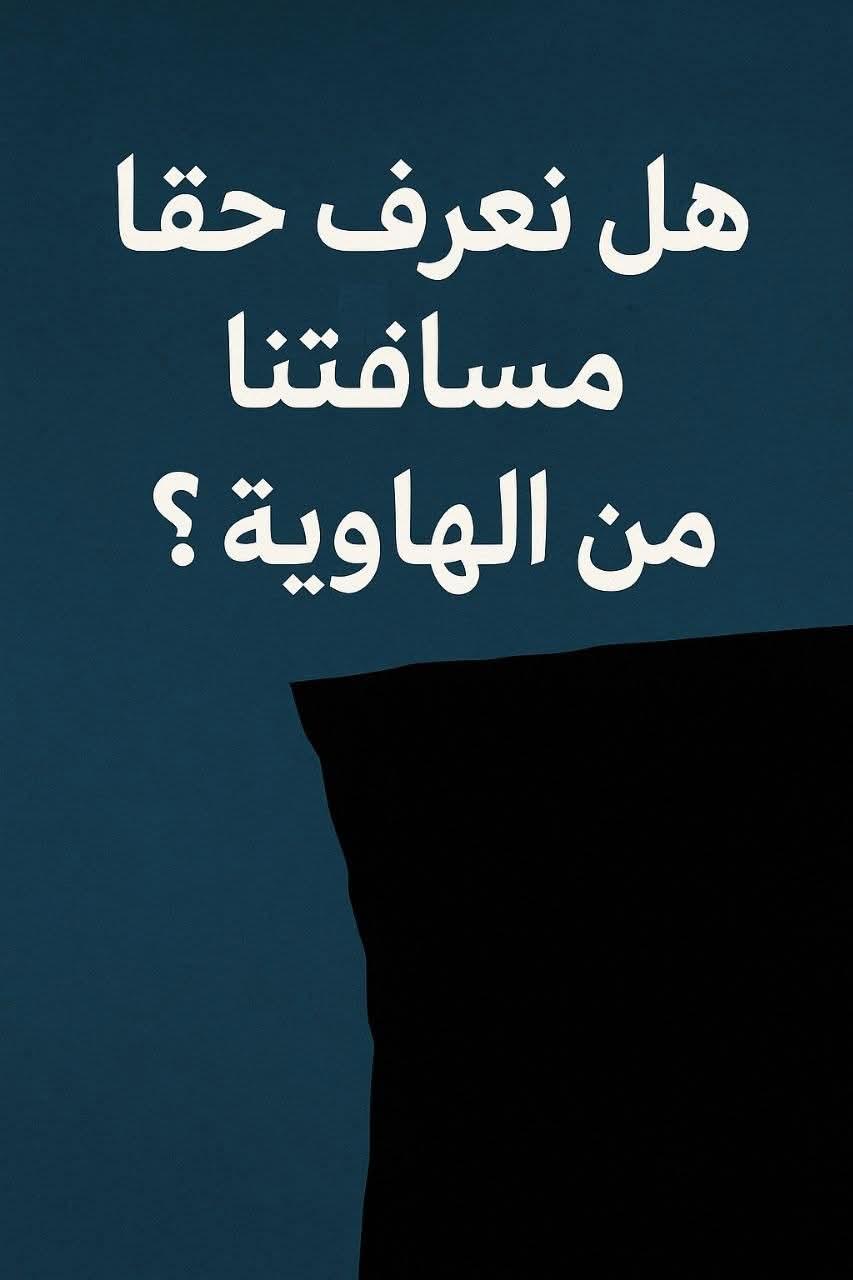

1. ما هي مسافتنا من عقلية القبيلة والشريحة والإثنية؟

أرى البعض ينافح عن سردية قبيلته وشريحته كما ينافح الناس عن العقائد،

ينحاز للفرد فقط لأنه “منّا”…

ويخاصم الحقيقة فقط لأنها “منهم”!

فأسأل النخبة قبل العامة:

هل تدرك أنك حين تناصر شخصًا فقط لأنه من جماعتك… فأنت تكرر، دون أن تشعر، أول خطوة مشى عليها الهوتو والتوتسي نحو الهاوية؟

وهل تعلم أن هذا الانحياز ليس موقفا سياسيا… بل استجابة لا إرادية تولد حين يصبح الانتماء أهم من الحق؟

ما هي مسافتنا من هذا المؤشر؟

هل ما زال عاطفة… أم أصبح بذرة قد تكبر في الظلام؟

2. ما هي مسافتنا من انهيار الثقة؟

شعوب كثيرة تفككت حين بدأ الشك يعلو على صوت الطمأنينة.

هكذا انهارت الصومال:

خلافات صغيرة، ثم خطاب قبلي وجهوي، ثم اتهامات جماعية…

ثم تفكك الجيش، وتحول بعضه إلى ميليشيات،

ثم فقد الناس “خلفية واحدة” يجمعهم تحت سقف الدولة.

لفد انهارت الصومال لأن أحدا لم يتوقف ليسأل:

إلى أين نمضي؟

فأسأل:

هل نملك نحن مناعة تمنع الشقوق الصغيرة من أن تصبح جدارًا؟

أم أننا نكرر الخطوات نفسها دون وعي؟

3. ما هي مسافتنا من تطرف الخطاب وتمني الإلغاء؟

الشر لا يأتي بالسلاح أولا… بل يأتي بالكلمة.

وقد سمعنا من موريتاني تمنّى أن يقوم بما قام به “أبو لؤلؤة” في السودان!

وكأن الإبادة مزحة، وكأن زوال الآخر وعدٌ جميل!

من قال إن رواندا بدأت بالسكاكين؟

رواندا بدأت بإذاعة واحدة تطلق على التوتسي “صراصير”…

فيكررها الناس حتى يصبح القتل عملاً “طبيعيًا”.

اليوم يقوم الإعلام الرقمي بالدور نفسه،

بسرعة تنتشر فيها الكراهية أكثر من انتشار الحقيقة.

فأسأل:

كم خطوة تفصل خطابنا الرقمي عن تلك الهاوية؟

وهل ما زال الأمر “تفاهة عابرة”… أم مقدمات لشيء أكبر؟

4. ما هي مسافتنا من عسكرة النقاش؟

تبدأ الشعوب بالتخاصم بالكلمات…

ثم تنتقل – بلا شعور – إلى لغة الغلبة والتحدي.

وحين تصبح الكلمة طلقة،

يصبح السلاح الخيار التالي طبيعيًا.

هل بدأت بعض نقاشاتنا تشبه هذا الطريق؟

وأين نقف من هذا المنعطف الخطير؟

5. ما هي مسافتنا من عقلية الميليشيا؟

كل حرب أهلية تبدأ بجملة:

“نحن بحاجة لحماية أنفسنا.”

ثم تخرج البنادق من تحت الأسرّة،

ويصبح الجار خصما، بل عدوا.

ويصبح الخوف دستورًا جديدا للناس.

هل سمعنا هذه اللهجة هنا وهناك؟

وكم بقي بيننا وبين هذا المؤشر؟

6. ما هي مسافتنا من تراجع الدولة؟

حين يفقد الناس ثقتهم في المؤسسات،

يعودون إلى القبيلة والجهة والشريحة،

وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه في كل أرض.

هل نرى بوادر لهذا الاتجاه؟

أم أنّ الدولة ما زالت في القلوب قبل الأوراق؟

7. ما هي مسافتنا من الشرارة الأولى؟

الحرب الأهلية لا تحتاج لعشرات الأسباب…

تحتاج لحظة واحدة فقط:

في رواندا كانت الطائرة…

في زنجبار كانت ليلة واحدة…

في السودان كانت حادثة صغيرة تحولت إلى نهر دم.

فهل نملك حصانة تمنع أي حادث من أن يصبح شرارة؟

أم أن الاحتقان يجعل الشرارة أقرب مما نتصور؟

8. غياب تلمّس الحل… هل هو مؤشر آخر؟

أخطر مراحل الانزلاق ليست الكراهية…

بل أن يتوقف الناس عن البحث عن الحل.

أن يتعودوا على الصراخ،

وعلى الاحتقان،

وعلى المعارك الصغيرة التي لا تصنع وعيا… بل تصنع احتقانا خامدا.

فأسأل:

أليس غياب إرادة الإصلاح مقدمة لكل كارثة؟

وختاما:

لا أقول إن الحرب قادمة؛ ولا ألوّح بشبحٍ لا نريده،

لكنني أقول:

إن كل الشعوب التي احترقت… كانت تضحك قبل لحظات من الاشتعال.

فيا قوم…

لننظر تحت الرماد قبل أن يصير اللهيب فوق الرؤوس.

صباحكم هادئ…

إن شاء الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمدو ولد أمبارك / خبير عسكري